|

Ortsgeschichte von Ulm bei Lichtenau

Die Geschichte von Ulm beginnt mit seiner ersten Nennung im Jahre 1154. Diese erfolgte in einer Urkunde, in der der Bischof von Speyer dem Abt von Schwarzach seine Besitztümer bestätigt. Der Ulm betreffende Passus lautet:

"Curia dominicalis Ulmene cum basilica in Scartesheim".

Auf deutsch: Der Herrenhof in Ulm mit der Kirche von Scherzheim.

In demselben Dokument werden auch die Herrenhöfe in Stadelhofen (Stollhofen), Vimbuch und Drusenheim genannt. Mit Stollhofen im Jahre 1212 beginnend werden 1218 auch die Herrenhöfe Ulm und Vimbuch zu Zentren von Gerichtsbezirken erklärt, in dem der Hofmeier das Amt des Schultheißen ausübt und an den Gerichtstagen Recht spricht. Am Mittwoch nach dem Adolfstag kommt der Abt selbst in den Ulmer Herrenhof, um dort Recht zu sprechen. Die um die Klostergebäude herum sich ansiedelnden Leute bilden das Dorf Schwarzach, das 1224 auch einen Amtschultheißen erhält. Um dieselbe Zeit (1218) wird auch zum ersten Mal die Margarethenkapelle in Ulm erwähnt (Bulle von Papst Honorius).

Im Jahre 1218 wird auch in einer Urkunde bestätigt, dass die Burgherren von Windeck Vögte des Klosters Schwarzach seien. Hierzu muss die Erklärung gegeben werden, dass der militärische Schutz des Klosters nach außen und der polizeiliche Schutz nach innen durch einen adligen Herrn aus der Nachbarschaft gewährleistet wurde. Für das Kloster Schwarzach erhielten die Windecker diesen Auftrag durch einen Vertrag. Das Kloster beugte sich damit dem Grundsatz: "Die Kirche vergießt kein Blut". Die Klostervogtei ging 1405 an Ludwig IV. von

Lichtenberg über.

Das Recht im Klostergebiet wurde gesprochen aufgrund des "alten Herkommens" , d.h. nach der mündlichen Überlieferung. Zum ersten Mal wird es im

"Ulmer Weistum" 1318 schriftlich fixiert.

Nach diesem Recht muss der Abt jedes Jahr am Mittwoch nach dem Adolfstag auf dem Ulmer Hof Gerichtstag halten., an dem alle Männer erscheinen sollen, die Wald und Weide benutzen wollen. Besonders galt das für die Pächter der 32 Hüben (Pachthöfe) im

Ulmer Hofgebiet, es seien Eigenleute oder Lehensleute. Die erste Gruppe unterlag den Bedingungen der Leibeigenschaft. Von den Hüben lagen 1318 sieben im Herrschaftsgebiet der

Lichtenberger. Wer Wald und Weide benutzen wollte, der musste dem Abt Treue schwören. Das gab Schwierigkeiten mit den

Lichtenberger Untertanen, die 1397 beseitigt wurden.

Durch die politischen Ereignisse im Deutschen Reich in den Jahren 1297 - 1300 hatten sich auch im Abtsstab gravierende politische Veränderungen ergeben, die speziell den Bereich des Uhner Schultheißen betrafen. Nach dem Tode Rudolfs von Habsburg haben zwei Männer um die Königskrone gekämpft: 1. Adolf von Nassau. 2. Albrecht von Österreich, (der Sohn Rudolfs von Habsburg).

Der Abt von Schwarzach setzte auf Adolf von Nassau und erhielt von diesem auch seinen

Schutz zugesagt (1297). Im nachfolgenden Feldzug fiel Adolf von Nassau (1298) bei Göllheim

(Nordpfalz). Sein Gegner Albrecht erhielt die Königskrone. Mit ihm triumphierten auch seine Anhänger

wie der Bischof von Straßburg. Dagegen verlor der Abt von Schwarzach seinen Beschützer. Hierin ist

wahrscheinlich die politische Ursache für die Abtretung des südliche Teils des Kirchspiels Schcrzheim

bzw. des Hofbezirks Ulm zu suchen. Ein namhaftcr Historiker (Meinrad

Schaab) deutet das Geschehen so: "Die Lichtenberger sind in alte Rechte des Bistums Straßburg eingetreten." Der

Bischof von Straßburg (Konrad III.) hat anschließend diese Rechte auf seinen Neffen Johannes I. von

Lichtenberg übertragen und diesem das Gebiet zu Eigentum übergeben. Seitdem ist der Schwarzbach

zwischen Ulm und seinem südlichen Nachbarn nicht nur Gemarkungsgrenze sondern auch

Landesgrenze gewesen. Der Abt von Schwarzach fügte sich diesen neuen Umständen, und anno 1300

sagte ihm auch der neue König seinen Schutz zu .

Dem Drang Straßburgs bzw. Lichtenbergs nach Norden lag die Rivalität des Bistums und der Markgrafschaft Baden zu Grunde. Beide wollten in der Ortenau das Erbe der Ebersteiner antreten. Als Straßburg mit Lichtenberg nach Norden drückte und südlich des Schwarzbachs die Stadt Lichtenau

baute (1300), parierten die Markgrafen mit dem Ausbau der Stadt und Feste Stollhofen als Gegenposition.

|

|

|

So könnte der erste

Ulmer Herrschaftshof 1154 ausgesehen haben |

Damit musste die Abtei Schwarzach auch in ihrem nördlichen Teil einen Gebietsverlust hinnehmen, der den ganzen Schultheißenbezirk Stollhofen umfasste. Durch seine geografische Lage war der Abtsstab, d.h. das Klostergebiet zwischen die Fronten geraten und wurde dort zwar nicht zerrieben, aber im Süden und Norden amputiert.

Es dauerte lange, bis das Kloster sein verkleinertes Westgebiet neu organisierte. Bereits 1224 war es den Bürgern, die um das Kloster herum sesshaft geworden waren, gelungen, sich als neuen Flecken zu konstituieren und einen eigenen Schultheiß zu erhalten. Da Klöster immer auf lange Sicht arbeiten, wurde erst nach dem Bauernkrieg (1525) der Rest der Ulmer Schultheißerei dem Schultheißen von Schwarzach unterstellt. Es betraf Ulm, Hunden und Greffem.

Die Ulmer nahmen diese Verwaltungsreform nicht tatenlos hin. Im Jahre 1533 erreichten sie bei der Markgräflichen Kanzlei in Baden-Baden einen Termin, in dem der Verlust der Schultheißerei behandelt und womöglich rückgängig gemacht werden sollte. Die Ulmer erreichten ihr Ziel nicht. Die Aura der Amtsschultheißen erlosch endgültig, obwohl die Ulmer ihre menschlichen Qualitäten kräftig herausstellten Sie baten dringend:

"...ihr Gericht wieder wie vor Altem her zu besetzten und aufzurichten, da - ohne Ruhm zu reden - in ihrem Dörflein so viele redliche Leut seien, dass daruß Schultheiß und Gerichtsleut wohl zu erwählen ,... und seien hübschere Leut nit wohl zu finden." (Vgl. Landesfürst. Urk. Nr.241).

Da durch die neuen Nachbarn an der Südgrenze viele Rechtsgewohnheiten nicht mehr weiter gelten konnten, hielt die Abtei Schwarzach es für richtig, das geltende Recht niederzuschreiben, und dort, wo es geboten erschien, zu modifizieren. Aus dieser Initiative entstanden die Weistümer, darunter auch das Ulmer Weistum, das unser Thema direkt betrifft.

So fielen durch die neue Grenzziehung sieben Hüben in das Lichtenberger Gebiet, deren Pächter man bei Rechtsfällen nicht mehr nach Ulm zitieren konnte. Deshalb kam der Ulmer Schultheiß alle Dienstag nach Scherzheim, um im dortigen klösterlichen Großhof Rechtsfragen zu behandeln, die die sieben Huber betrafen. So wurde der Scherzheimer Großhof zur klösterlichen Exklave mit den Rechten einer Gesandtschaft. Dieser Zustand war auf die Dauer nicht zu halten und es verwundert nicht, wenn der Lichtenberger Ludwig IV. den Ulmer Schultheiß aus Scherzheim "abtrieb" (1397), um dort seine volle Souveränität durchzusetzen.

Es war sicher vielen Ulmern unbehaglich zu Mute, als auf den grünen Matten jenseits des Schwarzbachs eine Stadt mit Mauern und Türmen und einem Schloss entstand (1300), in dem ein Herr aus unterelsässischem Adel residierte. Aber schließlich wohnten hinter diesen Mauern viele Menschen, die man kannte, da sie aus der nächsten Nachbarschaft zugezogen waren, denn Freizügigkeit und Fronfreiheit zogen viele Menschen an. So wurden aus den Städtern wohlgelittene Nachbarn. Ja, nach fast 100 Jahren zeigten sich die Städter von ihrer menschlichen Seite und stifteten für die Ulmer Margarethenkapelle eine Pfründe, d.h. sie schufen die finanzielle

Grundlage für den Lebensunterhalt eines Kaplans. Die Schenkungsbriefe bei der Stiftung der Ulmer Kaplaneipfründe wurden von dem Gericht der Stadt Lichtenau gesiegelt:

"1389 Item Hans gen. Gutiar von Liechtenow und Frau Donadis 2 Viertel Roggen. Item sechs fruchtbare Juchart Felds von Johannes gen. Bülung dem ackeren von Liechtenow und Margarethen seiner ehelichen Hausfrauen. Item l Juchart Ackers von Hansen gen. Bülung dem jüngeren".

Der Kaplan mit Dienstsitz in Scherzheim musste innerhalb einer Woche in Ulm drei Messen lesen.

Aufnahme Ulms in den Lichtenauer Burgfrieden..

Zehn Jahre später (1399) erfüllte Lichtenau einen besonderen Wunsch seiner Ulmer Nachbarn. Als die Stadt Lichtenau mit der Stadt Straßburg einen Burgfrieden abschloss, wurde das Dorf Ulm in den Friedensbezirk einbezogen. Das bedeutete einen erhöhten Schutz, denn jede Fehde in diesem Bezirk war bei hoher Strafe verboten. Darüber hinaus wurde den Ulmer Bürgern in Aussicht gestellt, dass sie sich bei Kriegsgefahr mit ihrer Habe in den Schutz der Stadtmauern begeben dürften. Man hatte sogar

an die werdenden Mütter gedacht: Wenn die Lichtenauer Hebamme bei Nacht nach Ulm gerufen werden sollte, müsse ihr das Stadttor geöffnet werden.

Für dieses Entgegenkommen wollten sich die Ulmer Bürger erkenntlich zeigen und gaben aus freien Stücken ein Fasnacht- und ein Erntehuhn und erboten sich, beim Heumachen an zwei Tagen in den herrschaftlichen Matten im Tiergarten zu mähen.

Das Regiment des Lichtenbergers Ludwig

IV

Das vom Kloster Schwarzach an Lichtenberg abgetretene Gebiet bildete jetzt als Gericht Lichtenau einen eigenen Bezirk (ohne Memprechtshofen) und unterstand dem Lichtenauer Amtsschulheißen, der seinerseits dem Lichtenauer Amtmann untergeordnet war. Die Schwarzacher Äbte, konnten nach 1300 diesen Verlust nicht verschmerzen und versuchten immer wieder, ihre alten Befugnisse geltend zu machen. Diese Versuche zogen sich über 100 Jahre hin, bis der Lichtenberger Ludwig IV. zur Regierung kam (1393 - 1434). Das war ein gar scharfer Herr, der unangenehmste unter der Folge der regierenden Lichtenberger. Er übernahm zwar 1405 die Klostervogtei über Schwarzach, geriet aber wegen Streitigkeiten im Elsass (Schwindratzheim, Drusenheim) mit dem Kloster in ein derart gespanntes Verhältnis, dass er, statt das Kloster zu beschützen, ihm einige Klosterhöfe anzündete. Das um Hilfe angerufene Konstanzer Konzil verhängte über Ludwig IV den Bann und schließlich noch das Interim über das lichtenberger Land. Kaiser Sigismund beendete die Affäre, indem er den Markgrafen Bernhard von Baden, den Schwiegervater Ludwigs IV., beantragte, die Angelegenheit ins Reine zu bringen. Das Ergebnis der Verhandlungen war der

Badener Vertrag von 1422,

der in 19 Absätzen die Vereinbarungen festschrieb, die man in den strittigen Punkten erzielt hatte. Von ihnen seien folgende wegen ihrer besonderen Bedeutung zitiert:

Die Grenzen der Jagd der beiden Herrschaften ist der Hof von Sippenesch. Nördlich davonjagt der Abt.

Die alten Rechte des Klosters im Fünfheimburgerwald bleiben gewahrt.

Die Fähre in Greffern darf nur für den Hausgebrauch des Klosters genutzt werden.

Die Untertanen der Abtei und Lichtenbergs bleiben an der gemeinsamen Grenze zollfrei.

Für das Faselvieh im Gericht Lichtenau (Zuchtstier. Eber) ist das Pfarramt in Scherzheim

zuständig.

Das Kloster setzt den Pfarrer in Scherzheim und zieht dort wie immer den Zehnten ein.

Der Lichtenauer Heimburger ist als Oberheimburger die oberste Instanz für den

Fünfheimburgerwald.

Lichtenau hat das Recht, sein Vieh durch den Ostteil von Ulm in den Gemeinen Wald

zu treiben (Dorfstraße -

Viehweg - Wacholderbrücke).

Diese Viehtrieb war für die Gemeinde Ulm durch die ganzen Jahrhunderte hindurch ein Ärgernis, und sie versuchte, mehrfach mit Prozessen diese Last los zu werden. Dieses Recht gilt - genau besehen - heute noch , denn es wurde 1801 in den

Teilungsvertrag des Fünfheimburgerwaldes übernommen. Durch den Übergang von der Weidewirtschaft zur Stallfutterung ungefähr um dieselbe Zeit verlor das Recht seine praktische Bedeutung.

Die Bevölkerungszahl von Ulm und seiner Nachbarn um 1492.

Welche Größe hatten nun im zuletzt behandelten Jahrhundert (1400 - 1500) die Dörfer von Ulm und seine Nachbarn ? Eine amtliche Bestandsaufnahme des Amtes Lichtenau (Salbuch 1492) erlaubt es uns , diese Frage genau zu beantworten:

Ulm mit Hunden hatte 26 Haushaltungen (davon gehen 6-7 auf Hunden).

Lichtenau hatte 60 Häuser, wovon aber nur 40 bewohnt waren.

Scherzheim hatte 30 Haushaltungen mit 28 Ba'ierrv

Keimlingen hatte 33 Haushaltungen mit 28 Bauern.

Muckenschopf hatte 10 Haushaltungen mit H Bauern.

Am Ende des Mittelalters waren die Dörfer bedeutend kleiner als 100 Jahre später

Um dieselbe Zeit besaß Ulm auch ein Wohnheim für Aussätzige. Es wurde wie damals allgemein "Gutleuthaus" genannt Am Anfang des zuletzt behandeltem Jahrhunderts wurde Ulm noch fester an das Kloster Schwarzach gebunden, da seine Pfarrei, das Kirchspiel Scherzheim, in das Kloster "inkorporiert", wurde (1413). Damit bekam das Kloster das Recht, den Pfarrer einzusetzen und den Zenhnten einzuziehen.

Der Bauernkrieg.

In dieser Situation trennte sich im Süden des Landes die Schweiz vom Reich (Abtrennung von Basel 1499). In ihr wurde der Hochadel entmachtet und die Bürger und die Bauern übernahmen die politische Führung. Dieses Beispiel verlockte die Bauern zur Nachahmung und von Waldshut her ergriff ein neuer Geist die Bauern Sie griffen nach der politischen Macht zwar mit maßvollen Forderungen aber mit der Bereitschaft, ihr Programm mit Gewalt durchzusetzen.

In der nördlichen Ortenau kam der zündende Funke vom Elsass her. Am

14. April 1525 versammelten sich über achttausend Bauern vor dem Stift Neuburg bei Hagenau und plünderten dasselbe. Diese Bauernschar teilte sich in vier Haufen. Einer davon war der hanauische. Bei Neuburg waren auch Bauern von Scherzheim und Keimlingen dabei, die von dort einen ausführlichen Brief nach Hause sandten, in dem sie die Forderungen der versammelten Bauern aufführten:

1. Nur Pfarrer annehmen, die das Wort Gottes klar, lauter und rein predigen. (Diese Forderung lässt den

reformatorischen Einfluss erkennen).

2.Wegfall des kleinen Zehnten. Nur den grossen Zehnten geben.

3. Aufhebung der Leibeigenschaft.

4. Freie Jagd und Fischfang (Diese sollten kein Monopol des Adels sein).

5. Wegfall der Frondienste.

6. Verzicht auf den Todfall.

Die Briefschreiber versichern sogar, "dass unsere gnädigen Herrn Hanow und Bytsch haben

beide zum Huffen geloppt und geschworen."

Die Forderungen waren massig und ihre Erfüllung wäre ein angemessener Preis für den politischen Gleichklang zwischen Bauern und Fürsten gewesen. Doch die optimistischen Angaben im Brief entsprachen nicht der Wahrheit. Scharfmacher unter den Fürsten wollten nicht den kleinen Finger geschweige denn die ganze Hand geben. Also ging der Aufstand weiter und am 25. April 1525 setzten 3 - 4000 Bauern mit Schiffen bei Grauelsbaum über den Rhein. 120 Mann aus dem Gericht Lichtenau und "St. Petersleute" (Klosteruntertanen) zogen den elsässischen Haufen entgegen und leisteten den Treueschwur. Ein Teil dieses Begrüssungshaufens blieb in Scherzheim liegen und labte sich an den Vorräten des klösterlichen Großhofs.

Der große Haufen von rund 3000 Mann, meist Überrheiner, zogen mit Trommeln und Pfeifen, Spießen und Hellebarden nach Schwarzach zum Kloster und lebte dort eine Woche von Küche und Keller. Die rabiatesten unter ihnen zerstörten in der Kirche das Gerät und die Ornate. Bücher und Pergamente flogen zu den Fenstern heraus und wurden verbrannt. Die Klosteruntertanen waren mit von der Partie und der badische Amtssitz Stollhofen schwor zum grossen Haufen.

Das mittlere und obere Hanauerland ab Freistett zog nach Oberkirch, wo sich die

Renchtal- und die Achertalbauern versammelt hatten. Es sollen bei 8000 gewesen sein. Die Probsteien Oberkirch und Lautenbach und das Kloster Allerheiligen wurden von ihnen angegriffen und geplündert.

Unter den örtlichen Machthabern bewahrten die Stadt! Straßburg und der Markgraf Philipp von Baden einen kühlen Kopf und sahen in der bäuerlichen Erhebung die Chancen für eine zukunftsträchtige Politik. Sie schickten bevollmächtigte Vertreter (Velhus und Wurmser), die mit den Bauern verhandelten. Sie erreichten es auch , dass die Grafen von Hanau und Bitsch Vertreter sanden. Mit diesen zusammen verhandelten sie mit den Bauern und vereinbarten mit ihnen am 25.Mai 1525 den "Ortenauer Vertrag". Dieser sollte die Grundlage für eine gemeinsame politischen Zukunft von Herren und Bauern sein. In ihm waren die Forderungen der Bauern akzeptiert.

"Ortenaucr Vertrag". Dieser sollte die Grundlage für eine gemeinsame politischen Zukunft von Herren und Bauern sein. In ihm waren die Forderungen der Bauern akzeptiert.

Doch schon einige Tage bevor diese Vertrag abgeschlossen wurde, war auf dem Schlachtfeld von Zabern die Entscheidung über die politische Zukunft gefallen. : Der Herzog Anton von Lothringen hatte in einer blutigen Schlacht das große Heer der elsässischen Bauern geschlagen, wobei viele Tausende den Tod fanden. Die militärische Macht des

Lothringer Herzogs beherrschte jetzt die politische Szene im Oberrheinland. Die Bauern konnten bloß noch um Gnade bitten. Die Folge davon waren Diktate der Wiedergutmachung des angerichteten Schadens. Die Reaktion der Bauern war wie üblich. Den Schaden haben immer die ändern gemacht. Die Summe , die die Hanauer Bauern dem Kloster Schwarzach zur Wiedergutmachung zu zahlen hatte, belief sich auf 300 Gulden. Diese Summe wurde in einer Sitzung zwischen dem Abt und einem Bevollmächtigten Hanaus ausgehandelt. Wir hörten schon früher, dass nach dem Bauernkrieg die Ulmer Amtsschultheisserei aufgelöst wurde trotz des juristischen Bemühens in Baden-Baden.

Während der Unruhen des Bauernkriegs glaubten die Ulmer Bürger auch die Sache mit der Hühnerlieferung und des Frondienstes zu ihren Gunsten ändern zu können. Die genannten Dienste und Sachleistungen erfolgten nach 1399 freiwillig. Doch aus der Freiwilligkeit wurde ein Gewohnheitsrecht. Die Jahre nach 1399 verliefen friedlich, ein Jahrhundert lang.

Es ist nicht bekannt, ob die Ulmer die schützenden Mauern von Lichtenau jemals aufgesucht haben. Nun gab es für Jeden Partner bei dieser Sache zwei mögliche Standpunkte:

Die möglichen Ulmer Standpunkte:

a). Die Geschichte hat uns einen langen Frieden beschert. Aus Dankbarkeit über diese Tatsache liefern wir gerne die Hühner.

b). Wir liefern Jahr um Jahr die Hühner ohne Gegenleistung, deshalb haben wir ein Recht die Lieferung einzustellen. Die möglichen Standpunkte der Hanauer Verwaltung:

a). Die freiwillige Lieferung wurde durch Gewohnheitsrecht zur Pflicht. Jeden Tag kann von uns die Gegenleistung gefordert werden.

b).Die Gemeinde Ulm hat unsern Schutz nie in Anspruch genommen. Wir verzichten deshalb

in Zukunft auf die Hühner.

Statt sich gütlich zu einigen, bevorzugten beide Parteien während der bäuerlichen Unruhen den harten Kurs.

Die Situation der festen Stadt Lichtenau entwickelte sich beim Anrücken der Bauernhaufen so: Die Stadttore wurden den Bauern geöffnet, nicht aber das Schloss. In letzteres wurden sogar Straßburger Landsknechte mit Feuerrohren gelegt.

Diese Lage nahm der Ulmer Bürger Wolff Weiss zum Anlass, die verbürgte und durch Hühner bezahlte Sicherheit in Anspruch zu nehmen. Er zog mit seinem Vieh und allem Hab und Gut in die Stadt und vor das Schlosstor und verlangte den Einlass. Das wurde natürlich nichts. Es sollte wohl auch nur eine Demonstration sein. Dieser Akt wurde zum Beginn eines Prozesses beim Reichskammergericht in Speyer, den Ulm verlor. Wahrscheinlich hörte die Hühnerlieferung erst im 30-jährigen Krieg auf.

Die Reformation.

Zu Beginn des Bauernkriegs begaben sich Abt und Konvent des Klosters Schwarzach für zwei Jahre nach Baden- Baden in den Schutz des Schirmvogts. Aber nicht nur die persönliche Bedrohung, sondern auch die Unruhen in der religiösen Welt durch die beginnende Reformationszeit stellten die Existenz des Klosters in Frage. Viele Mönche

verließen den Konvent, so dass von der Mitte bis zum Ende des Jahrhunderts (1500-1600) dem Kloster nur zwei bis drei Mönche angehörten. Die Badener Markgrafen hielten die schwierige Situation des Klosters für einen geeigneten Zeitpunkt, die Schirmvogtei (militärischer Schutz) in eine Landesherrschaft umzuwandeln und den Abt als Lehensmann zum

bloßen Verwalter zu machen. Der Abt Caspar Brunner widersetzte sich diesen

Plänen und wurde dann durch Schikanen gezwungen , nach Straßburg ins Exil zu fliehen. (1572-88).

Die Diktatur des Schirmvogts hatte schon viel früher in kirchlicher Hinsicht die Richtung bestimmt. Da nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 der badische Markgraf lutherisch gesinnt war, hatten die Schwarzacher Klosterleute nicht nur religiöse Freiheit, sie wurden vielmehr lutherisch bestimmt. Die Pfarrei Scherzheim erhielt dadurch evangelische Geistliche.. Das war ganz im Sinne des Hanauer Grafen Philipp IV. Die Ulmer machten treu zur alten Pfarrei die religiöse Wandlung mit. Die erste der 12 Forderungen der aufständigen Bauern hatten ja auch gezeigt, dass die reformatorischen Forderungen im gemeinen Volk durchaus populär waren. Man denke an die Anrede, die jener Scherzheimer Briefschreiber seinem Brief voransetzte: "Geliebte Brüder in Christo".

Die Ulmer Bürgerschaft hatte nach dem Bauernkrieg trotz dessen negativen Ausgangs ein verstärktes Selbstbewusstsein gezeigt. Das erwies sich in drei Versuchen, das politische Gewicht der Gemeinde stärker zur Geltung zu bringen. Die erste Anstrengung betraf den Kampf um die Erhaltung der Amtsschultheißerei. Sie war leider erfolglos. Der zweite Versuch sollte die hanauische Verwaltung zum Verzicht auf die Hühnerlieferung bewegen. Auch dieses Vorhaben scheiterte. Der dritte Versuch galt der Trennung von der Pfarrei Scherzheim und der Stiftung einer eigenen Kirchengemeinde. Die Ulmer Bürgerschaft erklärte sich bereit, für einen Kaplan mit Sitz in Ulm vier Pfund Pfennige im Jahr zusätzlich bereit zu stellen, "damit derselbige ihnen mit Verkündigung des Heiligen Evangelii und Worte Gottes gewärtig sey". Ulm erhielt daraufhin einen lutherischen Prädikanten. Im Jahre 1533 wurde aber auf Betreiben des Abtes die Gemeinde gezwungen, diese Unabhängigkeit aufzugeben und in das alte Kirchspiel zurückzukehren.

Die Ulmer Bürger jener Zeit haben auch ein schriftliches Denkmal ihres Bekenntnisses hinterlassen: So finden sich in dem im Jahre 1565 von Pfarrer Mathesius begonnenen Kirchenbuch

121 Taufeinträge und 28 Trauungseinträge,

von Ulmer Pfarrkindern.

Von den im besagten Kirchenbuch niedergeschriebenen Ulmer Familiennamen seien diejenigen genannt, die heute noch als Familiennamen im Dorf vorkommen:

Götz, Friedmann, Meyer, Wagner, Weiß, Winter.

Den letzten Taufeintrag finden wir im Jahre 1578, den letzten Traueintrag im Jahre 1579.

Die Gegenreformation.

Was war geschehen? Nach dem Reichsgesetz von 1555 waren die Ulmer Bürger der Konfession ihres lutherischen Schirmvogtes

Philibert I. gefolgt. Dieser starb aber 1569 an den Folgen der Wunden , die er in Südwestfrankreich im Dienst des französischen Königs empfangen hatte. Sein Sohn und Erbe Philipp II. war erst neun Jahre alt. Zwei Personen bewarben sich um die Vormundschaft: Der Bruder des Vaters, der lutherische Markgraf von Baden-Durlach und der Großvater (der Vater der Mutter Jacobäa), der Herzog von Bayern, einem streng katholischen Herrn. Der Kaiser entschied sich für den Letzteren.. So kam der junge Philipp zur weiteren Erziehung nach Bayern, wo er in Ingolstadt im Jesuitenkolleg in katholischem Sinne erzogen wurde. Als er im Jahre 1577 mit 17 Jahren nach Baden-Baden zurückkehrte und dort die Regierung übernahm, setzte er -gedeckt durch das Reichgesetz von 1555 - alle Machtmittel ein, um der Gegenreformation zum Erfolg zu verhelfen. Die Leitung über diese Aktion hatte der aus München mitgekommene Herr von Schwarzenberg .

Das Verfahren gegenüber den Bürgern war einfach: Wer den geforderten Glaubenswechsel nicht vollzog, musste das Land verlassen (die Markgrafschaft samt den zugeordneten Schirmvogteien). Da die Bauern in ihrer wirtschaftlichen Existenz an ihren

Grundbesitz gebunden waren, blieb ihnen keine Wahl.. Sie mussten sich der Forderung beugen oder mit ihrer Familie im fremden Land niedrigste Knechtsdienste leisten. Nur

Handwerker mit geringem Betriebsvermögen (wie z.B. Schneider) konnten eine Auswanderung in Erwägung ziehen..

Graf Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg öffnete diesen Auswanderern die Grenzen seines Landes. Er verlangte kein Einzugsgeld und forderte seine Untertanen auf, den Flüchtlingen jedes

.......................................

In diesem Kirchspiel hatte sich schon im Jahre 1554 eine

kirchenrechtlich bedeutsame Änderung vollzogen. Im Einverständnis mit dem Bischof von Straßburg kaufte damals Graf Philipp IV. um 1000 Gulden den Zehnten und den Pfarrsatz (das Recht ,den Pfarrer einzusetzen) des Kirchspiels Scherzheim. Ulm und Hunden blieben auf Wunsch des Abtes von diesem Kauf ausgeschlossen. Die seelsorgerliche Betreuung der Dörfer sollte aber nach wie vor bei Scherzheim bleiben. Die Beerdigung der verstorbenen Ulmer erfolgte seit Menschen Gedenken auf dem Kirchhof um die Scherzheimer Kirche. Daran sollte sich auch in Zukunft nichts ändern. Wann dieser Brauch aufgegeben wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich aber wurden die Toten von Ulm im Rahmen der konsequent durchgeführten Gegenreformation auf dem

Schwarzacher Friedhof beerdigt, was für das ganze 18. Jahrhundert durch die Totenbücher belegt ist. Im Kirchspiel Scherzheim ergab sich eine weitere bedeutsame Veränderung: Der Pfarrsitz wurde von Scherzheim nach Lichtenau verlegt. Die Pfarrer suchten die grössere Sicherheit des

mauerumschlossenen Städtchens, obwohl dort vorerst kein Pfarrhaus stand.

In Baden-Baden übernahm nach dem Tode Philipps II. Eduard Fortunat die Regierung. Seine übergroßen Charaktermängel machten sich auch in der Art seines Regierens bemerkbar, so dass der lutherische Vetter aus Durlach im Einverständnis mit dem Kaiser die Vormundschaft über das Land Übernahm. Es wurde zwar vereinbart, dass der Vormund an den kirchlichen Verhältnissen nichts ändern sollte. Trotzdem ließ dieser zu, dass die lutherisch fühlenden Untertanen eigene Kirchengemeinden gründeten (z.B:

Stollhofen) oder im "Ausland" die Gottesdienste besuchten . Diejenigen Ulmer, die den lutherischen Gottesdienst in Lichtenau besuchten, hatten davon keinen Nachteil zu erwarten. Die lutherisch gesinnten markgräflchen Untertanen machten davon regen Gebrauch, so dass der Lichtenauer Pfarrer Rodt berichtete, dass an den Ostertagen 1603 von Steinbach und Bühl hunderte Gläubige in Lichtenau zum Abendmahl gingen. Das ging so weiter bis zum Jahre 1622 als nach der Schlacht von Wimpfen Markgraf Wilhelm in Baden.Baden die Regierung übernahm und die

gegenreformatorische Praxis wieder aufnahm.

Der 30jährige Krieg.

Trotz dieses scheinbar entspannten Zusammenlebens der Konfessionen stieg der Druck zwischen Reformation und Gegenreformation an und, was viele befürchteten, trat ein: Der Krieg begann., am Anfang wegen des Glaubens, später bloß noch um die Macht (1618).

Bis 1631 gab es in der Ortenau keine grösseren Kampfhandlungen. Das änderte sich mit der Ankunft der Schweden. Das Städtchen Lichtenau selbst wurde, als es von den Schweden besetzt war, von den Kaiserlichen gestürmt und niedergebrannt, "dass nicht eine Stütze uffrecht geblieben". Jetzt folgte ein Jahrzehnt der gnadenlosen Feldzüge, in denen die Bauern und ihre Dörfer meist total ruiniert wurden. Zugvieh und Menschen auf den Äckern wurde "abgeknallt". Die Häuser verfielen. Die Feldarbeiten erfolgten in der Dämmerung ohne Pflug. So berichtet der Lichtenauer Müller Barthel Abt, dass er kleine Stücke seines Feldes mit der Reuthacke zum Säen hergerichtet habe. Auf ähnliche Weise quälten sich alle Bauern. Der Ernteertrag war demgemäss so gering, daß Hungersnöte die Menschen dahinrafften . Zwei Drittel der Menschen in der Ortenau "starben und verdarben" auf diese elende Weise.

1648 wurde endlich der (Westfälische) Friede geschlossen. Zu den Ergebnissen des Friedensschlusses gehörte die Parität der Konfessionen, d.h. die gegenseitige Duldung. So weit war man schon im Jahre 1555.

Das Schicksal des Dorfes Ulm wird in folgenden Zahlen deutlich, die der Abt Placidus Räuber hinterlassen hat: In Ulm und Hunden haben von 65 Einwohnern 10 überlebt. Das grosse Sterben hatte furchtbares Elend angerichtet. Das Dorfsoll im Laufe des Krieges zweimal total abgebrannt sein. Es genügt eigentlich ein einmaliges Abbrennen, denn ein zweites Abbrennen setzt ja einen zwischenzeitlichen Wiederaufbau voraus, was ausgeschlossen werden kann. Wahrscheinlich erfolgte die Zerstörung in zwei Großbränden. Nach Abt Placidus soll das Dorf vor dem Krieg folgenden Grossviehbestand gehabt haben: 300 Pferde, 200 Rinder bzw.Kühe, 180 Schweine. Die Zahl der

Pferde scheint mir sehr hoch gegriffen zu sein.

Das Ende des.Dorfes Hunden.

Nördlich des Fahrwegs Ulm - Greffern, in der hochwassergefährdeten Rheinaue lag das Dörflein Hunden mit bis zu sieben Haushaltungen. Es bildete zusammen mit dem Hof Sippenesch und dem Dorf Ulm die Kaplanei Ulm und das Heimburgtum Ulm. Der kleine Ort war 1632 abgebrannt, war aber nach dem Kriegsende mindestens teilweise wieder aufgebaut worden. Aber die ständige Hochwassergefahrdung und die Möglichkeit nach Uhu oder nach Greffern umzuziehen, hatte die damaligen letzten Bürger von Hunden veranlasst, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen und nach Ulm bzw.Greffern umzusiedeln. So verschwand Hunden von der Landkarte.. Nach den Eintragungen des Schwarzacher Kirchenbuchs gehörten folgende Personen zu den letzten Einwohnern von Hunden: Martin Koch, das Ehepaar Marzolff und Margarete Riebold, das Ehepaar Michael Kintz und Maria Götz.

Ulm in den Franzosenkriegen : 1672-79, 1689-97, 1701-1714, 1735-38, 1740-48.

Im großen Krieg hat nur ein Konventuale mit Namen Benedikt Bier überlebt. Die ganze Bevölkerung im Abtsstab hat von 500-600 auf 155 Personen abgenommen. Von den Äbten nach dem 30jährigen Krieg hat besonders Abt Gallus Wagner (aus Rheinau in der Schweiz) lange regiert (1661 - 1690). Er baute eine mustergültige Verwaltung auf, die sicher auch Ulm zugute kam. In seine Amtszeit fiel der grausamste dieser Feldzüge, nämlich der Pfälzer Erbfolgekrieg (1689-97). Seinem geschickten Verhalten war es zu verdanken, daß bei der vernichtenden Brandlegung durch die französischen Truppen im Jahre 1689 im Gebiet des Schwarzacher Klosters kein Haus angezündet wurde, während ringsum die meisten Dörfer und Städtchen in Schutt und Asche gelegt wurden (Lichtenau, Scherzheim, Helmlingen, Grauelsbaum, Stollhofen, Bühl usw.). Abt Gallus soll das durch seine persönliche Bekanntschaft mit dem Kommandanten von Fort Louis erreicht haben.. So hatte Ulm auch während der noch folgenden Kriege (Spanischer Erbfolgekrieg 1701-14, polnischer (1733-35) und österreichischer Erbfolgekrieg (1740-48) nur die üblichen Belastungen getragen, die die Dörfer eines Kriegsgebiets zu tragen haben: Durchmärsche, Einquartierungen, Requisitionen, Kriegstribute usw..

Auf kirchlichem Gebiet ergaben sich für Ulm keine Veränderungen. Es wurde nach dem Scheitern der Reformation vom Kloster aus durch einen Konventualen geistlich betreut. Erst nach der Säkularisation des Klosters (1803) wurde Ulm eine selbständige Kirchengemeinde (1809). Der Kirchweihtag hätte für die Kapelle eigentlich am Margarethentag (20. Juli) gefeiert werden müssen. Da die Kapelle aber am Tage der Kreuzerhöhung (l4.September) eingeweiht wurde, hat es sich ergeben, daß auch an diesem Tag das Patrociniumfest der Kirche gefeiert wurde.

Keine Hexenprozesse im Klostergebiet.

Ein zweites Mal hatte es die Vorsehung mit Ulm gut gemeint. Es fanden in ihm und in seinem Bereich keine Hexenprozesse statt. Noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, während des großen Kriegs, forderte die geistige Verirrung der Regierenden die unsäglichen Hexenopfer. So wurden in Bühl vom Oktober 1628 bis März 1629 "aus dem Flecken und dem Amt 71 Personen mit dem Feuer justifiziert", darunter 19 Männer. In Steinbach betraf es (1628) 33 Personen. Wie leicht hätte der Funke auch auf die Klosterdörfer überspringen können, da der verantwortliche Markgraf von Baden auch Schirmvogt des Klosters und für diese Art Rechtsfälle zuständig war.

Ulm, ein Dorf an der Grenze.

Nachdem um das Jahr 1300 herum der Schwarzbach am Südrand des Dorfes zur Landesgrenze wurde, entstanden für Ulm mehrere Probleme. Eines davon war die Erhebung von Zoll. Es war ein Kennzeichen des alten Reichs, daß der Reisende laufend Grenzen überfuhr und entsprechend oft Zoll zahlen musste. Es ist ein Zeichen der politischen Vernunft, daß die Ulmer und die Lichtenauer gegenseitig auf Zollabgaben verzichteten, bzw. ihre Fürsten dazu veranlassten. Dieser

Verzicht wurde schon als Punkt l in den Badener Vertrag (1422) übernommen und mit wenig Ausnahmen auch durch die Jahrhunderte hindurch bis 1803 praktiziert. Wir wollen diese Lücken im freien Wirtschaftsverkehr zeitlich nacheinander beschreiben, da sie ein lebendiges Bild der politischen Verhältnisse zu beiden Seiten des Schwarzbachs ergeben.

Der erste Fall betrifft die Getreidemühlen. Da diese eine sichere Einnahme garantierten, waren sie Herrschaftsbesitz. Sie hatten ein genau definiertes Einzugsgebiet an Dörfern und wurden deshalb Bannmühlen genannt. Zum Bann der Lichtenauer Burgmühle zählte das Gericht Lichtenau. Stillschweigend rechnete die Hanauer Herrschaft damit, dass die Ulmer wegen der kurzen Anfahrt in Lichtenau mahlen ließen und nicht den weiten Weg nach Schwarzach machten. Diese für die Lichtenauer Mühle günstige Situation schien sich im Jahre 1545 zu ändern. Das war so: An der Acher, unterhalb der Einmündung des Schwarzbachs stand eine Plauel- oder Stampfmühle des Ulmer Bürgers Marzolf Seiler. Dieser erhielt im oben genannten Jahr vom Abt Johannes die Erlaubnis, mit seiner Mühle auch Getreide mahlen zu dürfen. Seiler baute also die Mühle aus. Nun wurde durch den Rückstau des Wassers der Ulmer Mühle der Ablauf des Wassers der Burgmühle gehemmt. Der Lichtenauer Müller protestierte und forderte eine Beseitigung des Missstandes. Man kam auch zu Gesprächen zusammen. Diese verliefen aber ergebnislos. Darauf erschien auf Befehl des Grafen Philipp IV. eine Scherzheimer und Lichtenauer Mannschaft und demolierte die Ulmer Mühle gründlich. Der Streitfall kam vor die kaiserliche Kanzlei. Diese erliess ein Mandat, das dem Grafen Philipp IV. bei Strafe gebot, die Ulmer Mühle ungestört zu lassen. Die Rechtslage war klar. Doch es fand sich niemand, dieselbe durchzusetzen. Daran änderte auch das Begehren des Abtes im Jahre 1549 nichts. Hier offenbarte sich die Schwäche der Reichsgewalt. Man kann vermuten, dass es der Hanauer Herrschaft letzten Endes um die Erhaltung der Ulmer Kundschaft ging.

Auch im zweiten Fall wirtschaftlicher Turbulenz spielte Graf Philipp IV. eine Hauptrolle: Als im Jahre 1572 der Abt Caspar Brunner dem Badener Markgrafen den Treueid verweigerte, sah er sich gezwungen, nach Strassburg in das Exil zu fliehen, um sich den Schikanen des Markgrafen zu entziehen. Dort lebte er von den Einnahmen, die er von den

hanauischen Dörfern bezog. Als sich Graf Philipp weigerte, diesen Bezug zu unterbinden, wurde den badischen Untertanen und den Schwarzacher Klosterleuten (darunter auch Ulm) unter schwerer Strafe verboten, den Lichtenauer Wochenmarkt zu besuchen. Im Gegenzug erwirkte Abt Brunner vom Reichskammergericht ein Mandat, das dem Markgrafen bei Strafe gebot, dieses Verbot aufzuheben und den Besuch des Lichtenauer Wochenmarktes durch die Klosterleute nicht zu behindern.

Die nächste Störung des freien Wirtschaftsverkehrs ergab sich im Jahre 1718, als Abt Steinmetz, ein tatkräftiger Herr, wegen eines Streites im Fünfheimburgerwald zu einem kräftigen Schlag gegen Hanau ausholte. Er verbot den

Klosterleuten (also auch Ulm) das Betreten Hanauer Territoriums und die Beschäftigung von

Hanauer Handwerkern Der Amtmann in Kork - weit vom Schuss - hielt es für richtig, mit gleicher Münze zurückzuzahlen und verbot den Hanauern, klösterliche Handwerker zu beschäftigen. Die Lichtenauer konstatierten sofort den Widersinn dieser Anordnung , und die Buchsweiler Regierung war klug genug - offenbar auf einen Wink aus Lichtenau - dieses Verbot sofort aufzuheben. Sie mahnte:" ...die Leute handeln und wandeln zu lassen,

massen man zu einer Unnachbarschaft nicht geneigt ist." Die Haltung der Lichtenauer Bürger war sehr klar. Sie meinten in Bezug auf ihre Ulmer Nachbarn: "Denn wir viel Vorteil von ihnen haben, weil in Ulm keine oder nur wenig Handwerker sind, sondern wenn sie was brauchen, kommen sie zu uns."

Die kleine Episode mit dem Brotverkauf scheint in einer dieser

kurzfristigen Spannungsperioden passiert zu sein:

Der Ulmer Adlerwirt Hofmann hatte einen Sohn, der in Lichtenau eine Bäckerei betrieb. Nun kaufte er eines Tages Brot bei seinem Sohn. Er wurde daraufhin von dem Ulmer Bäcker Jacob Zimmer der Behörde gemeldet, die ihn deswegen mit vier Gulden Strafe belegte (nach Adolf Hirth). Ulm und der Fünfheimburgerwald

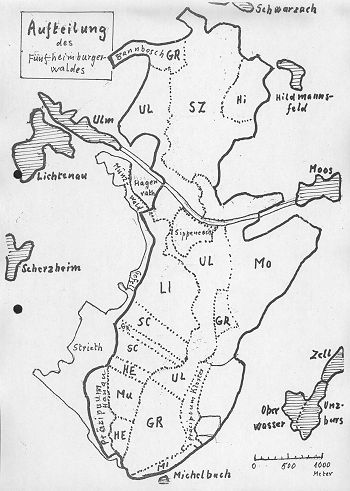

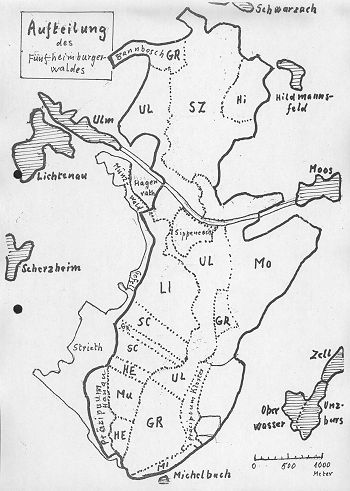

Der Bereich des Schultheißen von Ulm deckte sich mit dem Kirchspiel Scherzheim. Dieses war eigentlich nur dessen kirchliche Ausprägung. Der Ostteil des genannten Bereichs bestand überwiegend aus Wald, der ursprünglichen Vegetation des ganzen Landes. Um die Jahrtausendwende wurde dieser Ostteil als Gemeinschaftsbesitz aller Gemeinden des Kirchspiels eingestuft. Da diese Eigentümergemeinschaft aus fünf Gemeinden bestand (Ulm, Scherzheim mit Helmlingen und Muckenschopf, Moos, Greffern und Schwarzach südlich des Bachs), wurde der Wald nach den Ortsvorständen Fünfheimburgerwald genannt. Ulm war als Sitz des Schultheißen der Vorort und deshalb fand das jährliche Waldgericht im Ulmer

Herrenhof statt und zwar am Stephanstag. Da an diesem Tag auch die Heimburger (Bürgermeister) gewählt wurden, hielt man es für zweckmässig den Tag des Waldgerichts zu verlegen und wählte nun den Thomastag (21 .Dezember). Nach der Zerstörung des Ulmer Hofs im 3ojährigen Krieg kam das Waldgericht in der "Krone" in Lichtenau zuammen. Der "Gemeine Wald", wie man im Volksmund heute den Wald nennt, lieferte seinen Eigentümern Bauholz, Brennholz und Waldweide. Im Lauf der Jahrhunderte hatte jeder Waldgenosse Angst, er würde bei der Nutzung zu kurz kommen und langte entsprechend kräftig zu. Die Folge davon war eine totale Denaturierung des "Gemeinen Waldes", der sich bis zum Jahre 1750 in eine öde Heide verwandelt hatte, auf dem nur noch einzelne Baum- und Buschgruppen standen. Das war das Ergebnis einer vollkommenen Missachtung dessen, was man heute Nachhaltigkeit nennt. Da das Konzept der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung gescheitert war, wünschten die meisten der fünf Waldgenossen eine Aufteilung des Geländes auf die Gemeinden. Diese wurde durchgerührt und war im Jahre 1801 beendet. Ulm erhielt einen langen, in nord-südlicher Richtung ausgedehnten Streifen, der beim

Grefferner Bannbosch- auf halbem Wege nach Schwarzach - begann und bis zum Äschig lief. Der südliche Teil dieses Streifens hatte den Schwarzbach zur Westgrenze. Die Bürgerschaft teilte ihren Anteil in Bürgerlose auf, so dass jeder Bürger (beim grossen Los) 72 Ar Feld erhielt, das jeweils zur Hälfte Acker bzw. Wiese war. Der Hof Sippenesch gehörte nicht zum "Gemeinen Wald". Er wurde nach einem Prozess der Gemarkung Moos zugeteilt.

Daß es im Gemeinen Wald nicht immer ganz friedlich zuging, ist in einem Schriftstück des Mooser Gemeindearchivs vom Jahre 1779 überliefert:

In diesem Jahre hatten die so oft im Fünfheimburgerwald geschädigten Gemeinden des Abtsstabs auf eigene Art Vergeltung geübt: "Die hanau-lichtenbergische Herrschaft hatte für ihre Beamten im ganzen Wald 3000 Wellen schlagen lassen. 400 Mann stark sammelten sich die Abtsstäbischen in Ulm, zogen mit Waffen und Wehr in den Wald und führten sämtliche 3000 Wellen triumphaliter in ihre Dörfer."

|

|

Die Ernte der Eicheln und Bucheckern im Gemeinen Wald.

Die Nutzung der Eichen- und Buchensamen spielte im Mittelalter zur Schweinemast eine wichtige Rolle. Pro Haushaltung eines Bauern durften vier Schweine in den "Eckerich" getrieben werden. Diese Zahl durfte bei Amtspersonen (Abt, Schultheiß, Förster) bis auf 32 steigen. Auch das Großvieh wurde in den Wald getrieben. Es nutzte ihn als Grasweide. Verboten war allerdings, den Wald als Ziegenweide zu benutzen, weil diese Tiere

durch Verbiss den Jungwuchs der Bäume ruinierte.

Diese Weideordnung ist ein Auszug aus dem Ulmer Weistum. Er gibt uns einen Hinweis auf die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung zur Zeit der Gründung Lichtenaus. Bei einem Verzehr von vier Schweinen pro Familie im Jahr, wozu noch das Fleisch des geschlachteten Großviehs zu rechnen ist, kann man davon ausgehen, dass das Fleisch die Grundlage der Ernährung darstellte. Die pflanzliche Ernährung stützte sich auf das Getreide. Brot und Haferbrei war eine ihrer Grundlagen.. Doch spielten auch Bohnen und Erbsen eine wichtige Rolle. Der Anbau des Hanfes als Handelsgewächs spielte damals schon eine wichtige Rolle. Er wurde zusammen mit den Hülsenfrüchten um das Dorf

darum herumliegende, grösste Teil der Gemarkung war der Dreifelderwirtschaft unterworfen und trug nur Getreide. Der Warmersbrucher

Hof

Am Ostrand ds Fünfheimburgerwaldes befand sich ein Schwarzacher Klosterhof, "Warmersbrucher Hof' genannt (heute Gemarkung Oberwasser). Im Jahre 1720 begann der Gutsverwalter, das Gelände, das an den Hof angrenzte, zu bebauen und umgab es zum Schutz gegen das Weidevieh mit Zäunen. Diese eigenwillige Maßnahme betrachteten die Waldgenossen als Landraub, rissen die Zäune ein und trieben ihr Vieh auf die neuen Äcker. Bei dem nun anhebenden Kleinkrieg machten alle mit, nur Ulm hielt sich zurück. Möglicherweise war der Pächter ein Ulmer Bürger (wie 50 Jahre später!). Im Jahre 1724 erreichte der Streit einen Höhepunkt: Ungefähr 50 Hanauer Bauern vom Gericht Lichtenau brachen das zweistöckige Gutshaus ab und führten das Gebälk mit Hallo nach Lichtenau. Die Heimburger von Schwarzach und Moos erklärten sich mit dieseer Maßnahme ausdrücklich einverstanden. Nur die Ulmer gaben bei diesen Wild-West-Methoden keinen Beifall.. Das Kloster ging vor Gericht und gewann den Prozess (1728). Die Fünfheimburger mussten den Hof wieder aufbauen. Die Kosten beliefen sich auf über 4000 Gulden. Jetzt wollten sich einige Heimburgtümer vor dem Zahlen drücken. Doch das Kloster versprach gerechte Verteilung der Wiedergutmachungskosten. Es gilt festzuhalten, dass Ulm auch diesmal (zusammen mit Greffern) den Abbruch nicht billigte. Im Jahre 1721 war Jodocus

Hoffhmann der Gutspächter. Der letzte Pächter hieß Nikolaus Götz und stammte aus

Ulm. Das Schulwesen in

Ulm

Im Kloster Schwarzach wurde wie üblich zur Ausbildung der Novizen eine Schule unterhalten, in der Latein gelehrt wurde. 1578-1582 waren im Internat 14-20 Schüler. Wegen der geringen Zahl von Mönchen verlegte der Markgraf diese Schule samt Lehrer nach Baden-Baden. Im Jahre 1650 sind jeweils in Schwarzach und Vimbuch (den Zentren des inneren bzw. des äußeren Stabes) Schulen errichtet worden. Die Schüler sollten in erster Linie das Latein lesen lernen, damit sie im Gottesdienst den Texten besser folgen könnten.

Aber erst im nächsten Jahrhundert, genau im Jahre 1761 werden alle Klosterdörfer mit Schulen versehen. Jedes Dorf hatte nur einen Lehrer, der um sein Einkommen zu verbessern, in der Regel auch den Mesnerdienst versah. Ein Lehrer unterrichtete zuweilen über 100 Schüler in einem Raum. Die Unterrichtsgegenstände waren: Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das Alter der Schüler lag zwischen 6 und 14 Jahren. Der erste Lehrer in Ulm, dessen Name überliefert ist,

hieß Anton Taglieber (1770). Er unterrichtete bereits im Sommer und im Winter. Der Schulbetrieb war mit großen Schwierigkeiten verbunden, da die Schüler häufig fehlten. Der badische Staat überwand diese Schwierigkeit. Die Schulpflicht wurde zur Selbstverständlichkeit.

Ulm hat zwei Bäche.

Der (die ) Schwarzbach kommt vom äußersten Südosten der Ulmer Gemarkung und bildet von dort bis zu ihrer Vereinigung mit der Acher die Gemarkungsgrenze, zuerst gegen Scherzheim, dann gegen Lichtenau. In der Zeit als es noch keine Wasserleitung und nur wenig Brunnen gab, kämpften die Ulmer dafür, dass der Schwarzbach auch immer genügend Wasser hatte. Denn zur Zeit der Waldweide bot er dem Vieh das Trinkwasser, am Münzwald musste er im Sommer die Hanfrötzen füllen und am Südrand des Dorfes entlang musste er der Feuerwehr das Löschwasser stellen. Nur als im Mittelalter noch Fische und Krebse darin lebten, hatten die Lichtenberger das alleinige Recht zu fischen. Die Vereinigung mit der Acher erfolgt etwas unterhalb der Lichtenauer Mühle. Eben an dieser Stelle bestand das Bett der Acher aus starken Kurven. Das

rrissfiel der badischen Behörde für den Wasser- und Straßenbau, und sie beschloss daher, den Bachlauf zu begradigen.

Eine kleine Streckung des Bettes der

Acher

Am 17.Juni 1817 fand im "Adler" zu Ulm eine Zusammenkunft der Spitzen der Wasserbaubehörde statt. Man beriet über ein kurzes Stück der Acher unterhalb ihrer Vereinigung mit dem Schwarzbach bei der Lichtenauer Mühle. Diese machte da einige Schleifen, die den Wasserbauern gar nicht gefielen. Der klassische Stil der geraden Linie wurde, wo es nur zweckmässig erschien, angestrebt. Die Eigentümer des Ufergeländes waren auf der linken Seite (Süden) mit einer Ausnahme (Götz) die Gemeinde Lichtenau, auf der rechten Seite sechs Ulmer Bürger.

Die Namen dieser Bürger waren:

| 1. Lorenz Nöltner |

4. Lorenz Fraas |

| 2. Ignaz Ruschmann |

5. Franz Simon Burkhard |

| 3. Josef Fraas |

6. Gottfried Hoffmann |

Ein Jahr später, am l6.Juni 1818, waren sich die Beteiligten einig und führten die Arbeiten nach dem festgelegten Plan durch. Die Ulmer Bürger warfen ihre Geländeanteile zusammen aus, teilten in sechs gleiche Teile und verlosten diese unter sich.

Wegen des besonderen Interesses von Ulm am Wasser des Schwarzbachs kam es im ersten Jahrzehnt des badischen Großherzogtums zu einer Auseinandersetzng zwischen Ulm und dem Lichtenauer Müller Timeus. Dieser hatte zuletzt mit Erfolg dafür gekämpft, dass ihm über den Müllergraben in der Strieth (Domänenwald) Schwarzbachwasser zu Gunsten seiner Mühle in die Acher geleitet wurde. Der Schwarzacher Amtmann Barrack setzte sich zwar hartnäckig für die Interessen der

Ulmer am Schwarzbachwasser ein, allerdings ohne Erfolg, denn der Graben wurde 1809 ausgeworfen.

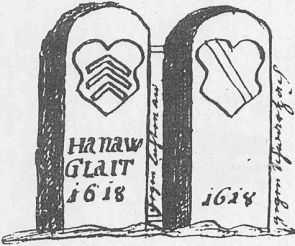

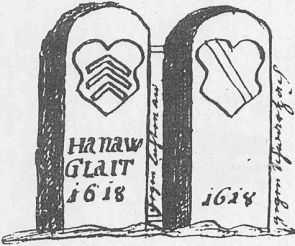

Der Schwarzbach war über lange Zeit in Dorfhähe nicht nur Gemarkungsgrenze, sondern auch Landesgrenze, zwischen der Grafschaft

Hanau-Lichtenberg und der Benediktinerabtei Schwarzach bzw. der Schirmvogtei Markgrafschaft Baden. Zum Zeichen dafür, dass hier zwei Landeshoheiten

aneinanderstießen, stand 34 Schritte vom Nordende der Schwarzbachbrücke entfernt zum Dorf Ulm hin ein Grenzstein, dessen Skizze wir nebenstehend zeigen: Auf der einen Seite sind die drei Sparren des

Hanauer Wappens zu sehen, auf der ändern Seite das badische Wappen. Eigentlich hätte hier das Klosterwappen (Abtsstab, Schlüssel, Schwert) stehen sollen. Das hing mit den politischen Differenzen zwischen Kloster und Markgrafschaft zusammen. Das Selbstgefühl des Klosters beruhigte sich mit der Feststellung, dass das Grenzzeichen nur ein "Geleitstein" sei und kein Hoheitszeichen (Geleit

bedeutet: Sorge für die Sicherheit auf der Straße).

Drei Schritte weiter in Richtung Gasthaus zum "Adler" stand noch ein Grenzzeichen, nämlich "ein markgräflich badischer Jagdstock. Dieser wurde im Jahre 1660 errichtet, "... daran in einer Tafel Hirsch, Schwein, Hasen und Feldhühner gemahlet." Darunter stand :"Hochfürstlich markgräflich

Badische Wildfuhr, Hühner- und Hasenhetzung." Der Jagdstock stand noch im Jahre 1721. (Siehe auch: Ludwig Lauppe,2.Aufl.S.656).

Die Straßen gestalten Uhu.

Der Herrenhof von Ulm lag ungefähr ein Kilometer östlich der Landstraße Kehl -Rastatt . Diese verlief ursprünglich am Westrand von Lichtenau vorbei. Deshalb bog sie vor dem Obertor, am heutigen Standort des Gasthauses z. "Lamm" links ab, lief durch den westlichen Teil des "Neudörfels", überquerte bei der Seilerbahn (bei der neuen Brücke) die Acher und erreichte , etwas rechts abbiegend die heutige B36 kurz vor der Abzweigung der "Grefferner " Straße. Das Städtchen Lichtenau lag also abseits des Straßenverkehrs. Das änderte sich erst nach dem Bauernkrieg (ca. 1530), als der Hanauer Graf Philipp III. zur Freude der Lichtenauer Gastwirte und Handwerker erlaubte, dass der Fernverkehr durch das Städtchen geleitet werden durfte: Zum Obertor hinein und zum Untertor hinaus (oder umgekehrt). Dort traf die neue Landstraße auf eine Lücke des Dorfes Ulm.

|

|

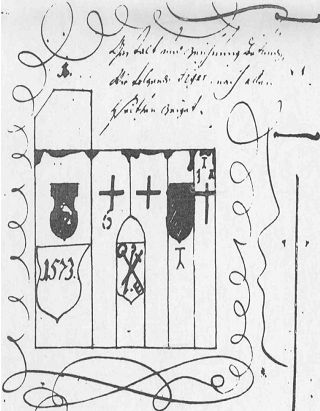

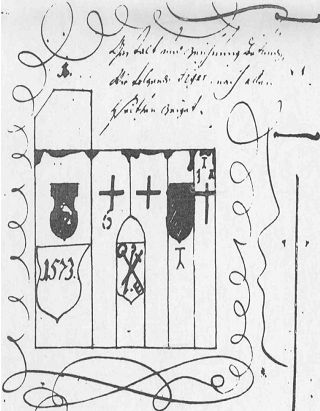

Der Große Stein von 1573

Ehemaliger Standort: am. rechten Rheinufer nördlich von Grauelsbaum (Ankenkopf).

Seite 1: Aufsteigender Löwe,das Wappen der Lichtenberger Seiten 2-3: Schlüssel "Schwert

und Abtsstab, das Wappen des Klosters Schwarzach Seite 4-: Zeichnung läßt ein

badisches Wappen vermuten., (nachweisbar falsch)

Seiten 4 u. 5: Dorfzeichen, auf S.4- wahrscheinlich

Grauelsbaum

(Baum mit Wolfsangel,die hier fehlt)

Nach einer Skizze beim GLA (142/24-) |

|

|

Der Geleitstein von 1618

ehemaliger Standort: Am Nordende der Schwarzbach Brücke zwischen Lichtenau und Ulm

Höhe: 4 Schun (= 1,2o Meter) , Breite: 12 Zoll

(= 30 cm), Dicke: 10 Zoll (=25 cm)

Nach einer Skizze von Amtsschultheiß Schulmeister, Lichtenau.vom

12.12.1749

beim GLA 142/33 |

Dieses war ursprünglich nur um den Herrenhof herum angelegt, Doch die Landstraße übte auf unternehmungslustige Bürger ihre Anziehungskraft aus, sodass sich in

ihrem Bereich ein zweiter Siedlungskern ausbildete, bevorzugt von Handwerkern wie Schmieden und Wagnern, die an der verkehrsreichen Straße auch deren Tücken schätzten, die ihnen durch Achsbrüche, verlorenes Hufeisen und sonstige Zwischenfalle eine Existenz ermöglichte. So kam es, dass vom letzten Haus gegen Moos über die neue Siedlung an der Landstraße bis zum letzten Haus an der Straße nach Greffern, sich das Dorf fast über eineinhalb Kilometer erstreckte.

Wir vermerkten schon früher, dass die neue Landstraße nicht weit vom Lichtenauer Untertor auf die Ulmer Dorfstraße traf. Hier war eine Siedlungslücke, die durch ihre Lage dazu ausersehen war, ein neues Dorfzentrum zu bilden., denn sie lag in der Mitte des Dorfes und auch da, wo von der Landstraße der Weg nach Bühl abzweigte.

Um die Jahrhundertwende (1700) waren die Landstraßen am Oberrhein durch die andauernden Kriegszüge und die Unmöglichkeit, unter besagten Umständen sie auszubessern, derart ruiniert, und der regelmässige Verkehr der fahrenden Post so erschwert, dass sich das Haus Thurn und Taxis genötigt sah, sich den schlechten Straßenverhältnissen anzupassen. Die Leitung der Post verkürzte die Tagesstrecken, so dass die Postwagen eher in der Lage waren, ihr Tagesziel zu erreichen. Aus diesem Grund wurde die Poststation Lichtenau durch die Stationen (Rhein)-Bischofsheim und Stollhofen ersetzt.

Als nach dem Rastatter Friedensvertrag (1714) die nördliche Ortenau hoffen durfte nicht weiterhin Schlachtfeld zu sein, trat diese Neuregelung in Kraft. Auch für die Straßengabel bei der Siedlungslücke inmitten des Dorfes Ulm begann jetzt eine lebhaftere Zukunft. Mit sicherem Blick für die Möglichkeiten dieses Platzes baute dort ein Angehöriger der Familie Görger ein Gasthaus, das er "Adler" nannte (1745). Diese Familie gelangte in den Besitz des ganzen Geländes im Bereich der Straßengabel (über zwei Hektar). In unternehmerischem Elan baute die Familie Görger gegenüber dem"Adler" noch eine zweite Wirtchaft und nannte sie "Löwen". Aus unbekannten Gründen wurde der Gasthausname "Löwe" 1790 durch "Rössel" ersetzt. Am Ostrande ihres Eigentums errichtete die Familie Görger noch ein repräsentatives Gebäude, das im Jahre 1874 durch ein Mitglied der Familie.in die Wirtschaft zum "Sternen" umgewidmet wurde. Jetzt erlag auch die Gemeinde Ulm dem Sog des neuen Dorfzentrums und erbaute 1865 gegenüber dem "Sternen" ihr neues Rathaus mit Schulsaal. Einem findigen Stemenwirt gelang es dann sogar, das Lichtenauer Postamt neben das neue Rathaus zu holen.

Ulm, eine Filiale der Poststation Stollhofen.

Die grosse Zeit für dieses neue Dorfzentrum begann im Jahre 1760. In diesem Jahr übergab Fürst Alexander von Thurn und Taxis die Posthalterei von Stollhofen dem Ulmer Adlerwirt Franz Anton Görger. Dieser war unter mehreren Bewerbern deshalb ausgewählt worden, weil er durch einen vierjährigen Aufenthalt in Frankreich die französische Sprache gut beherrschte und auch vermögend genug war, das Geld für den Betrieb einer Posthalterei aufzubringen.

In Stollhofen besaß die Posthalterei ein eigenes, eineinhalbstöckiges Haus (erbaut 1748), das noch heute steht. Dieses Haus kann aber nur die Verwaltung der Post umfasst haben. Zur Versorgung von Pferden und Passagieren war es aber zu klein. In Stollhofen bestand dazu mehrfach Gelegenhei in den etablierten Gasthäusern. F.A. Görger erkannte auch hier eine Chance. Er baute den"Adler" in Ulm mit Ställen und Gastzimmern großzügig aus, ja er baute neben den "Adler" ein grosses zweistöckiges Haus als Dependance, und er hatte recht kalkuliert, denn es gab genügend Gäste, die den "Adler" in Ulm Stollhofen vorzogen.

Nach dem Tode von Franz Anton Görger übernahm dessen Sohn Anselm die Posthalterei, diesem folgte der Enkel Jacob Görger und diesem wieder der Urenkel David, so dass dieses Amt über

100 Jahre in der Hand dieser Familie blieb.

Die Familie Görger hatte in Ulm einen überragenden Einfluss. Um 1800, zur Zeit des Kirchenneubaus, stellte sie mit David Jörger den Bürgermeister von Ulm. Die geistige Führerschaft im Dorf wird auch daran deutlich, dass ein Mitglied der Familie,

Dr. theol. Johann Josef Görger, (1733-1799), Stadtpfarrer in Renchen und Dekan des Landkapitels Ottersweier war.

Ein Schlagbaum mit Wachtposten mitten im

Dorf

Bald nach Beginn der Friedenszeit nach 1714 sah sich der Abt Bernhard Steinmetz genötigt, in Ulm am Anfang der Schwarzacherstraße, da wo sie von der Landstraße (heute B36) abgeht (beim Anwesen Hertle), eine Schranke zu errichten. Der zur Bewachung der Straße abgestellte Wachposten durfte nur den Ulmer Bürgern, die ins Feld fahren wollten, die Schranke öffnen. Für die Fernfahrer blieb sie gesperrt. Die Ursache der Maßnahme war, kurz gesagt, folgende: Der Fernverkehr nach Schwarzach bediente sich gern statt der vorgeschriebenen Route über die Landstraße (B36) und der Straße von Greffern nach Schwarzach, des Feldwegs, der beide Dörfer direkt verband. Die klösterliche Verwaltung hatte genug damit zu tun, die Landstraße in befahrbaren Zustand zu halten und wollte nicht auch noch diesen Feldweg mit erhöhten Kosten unterhalten.

Die markgräfliche Verwaltung war gleich nach der Errichtung der Sperre von dem markgräflichen Amtsboten Sith in Schwarzach von dem neuen Tatbestand unterrichtet worden, worauf der Abt den Amtsboten "12 Stunden lang bei starker Kälte einthürmen ließ". Der Abt warf Sith vor, er habe ganz falsch berichtet, "denn diejenige Straße, wo der Schlagbaum errichtet wäre, sei keine Land- und Heerstraße, sondern ein Güter- und Dorfweg, damit Ulmer und Schwarzacher zueinander kommen können." Trotz des markgräflichen Protests stand die Sperre drei Jahre später immer noch. Das war eine Niederlage der markgräflichen Beamten, die jede Verwaltungstätigkeit des Klosters unterbinden wollten.

Zwei Verwaltungen konkurrieren im Klostergebiet

Die Ulmer Bürger waren vom hohen Mittelalter an, bis zum Jahre 1803 Untertanen des Abtes des Klosters Schwarzach. Nach Reichsrecht besaß jede Abtei zur Garantie des militärischen Schutzes nach außen und innen einen Schirmvogt. Nach einem Vertrag von 1422 war der Markgraf von Badender Schirmvogt des Klosters Schwarzach. Dieser Vertrag band zwei gleichberechtigte Souveräne. Viele Schirmvögte versuchten nun - manche mit Erfolg - den gleichberechtigten Abt zu einem Lehensmann, also einem besseren Untertanen zu machen und die Verwaltung des Klostergebiets an sich zu reißen. Die dahin gehenden Versuche der markgräflichen Beamten begannen nach dem Bauernkrieg und hörten eigentlich erst im Jahre 1790 durch einen Vergleich auf. Besonders im letzten Jahrhundert seiner Existenz musste das Kloster um seine Selbständigkeit kämpfen (1700 - 1800). Auch die Affäre "Straßensperre" gehörte zu den üblichen Plänkeleien in diesem Ringen. Bisweilen hatten die Klosterleute jahrzehntelang zwei regierende Herren gleichzeitig.

Ein besonders markantes Beispiel bot sich dem Beobachter im Jahre 1728. In diesem Jahre setzte die markgräfliche Verwaltung den Stollhofer Amtmann nach Schwarzach. Jetzt saß der politische Gegenspieler des Abtes direkt vor der Klosterpforte. Das war eine gewollte Provokation. Dieser Zustand hielt über Jahre hinweg an. Es kam dadurch zu Kuriositäten der Verwaltung. So passierte es, dass beim Wegzug eines Bürgers von jeder Verwaltung das Abzugsgeld verlangt wurde (und es bekam!). Da im Klostergebiet fast 400 badische Untertanen wohnten, wurde die Sache noch komplizierter. Für die eine Verwaltung waren das Ausländer, für die andere Inländer.

Auch der Begründer der Posthalterfamilie Görger hatte Schwierigkeiten mit seiner Untertanenschaft, allerdings ganz normale. Als er sich um die Posthalterei bemühte, wiesen seine Mitbewerber daraufhin, dass er "äbtisch leibeigen" wäre (während sie doch den Vorzug hätten, markgräfliche Untertanen zu sein). Fr.A. Görger kaufte sich los von dieser Leibeigenschaft. Ja, er wurde als neuer badischer Untertan sogar Schultheiß von Stollhofen, da er die volle Unterstützung des Stollhofer Amtmannes Hofsner hatte

Revolution das Heilige Römische Reich deutscher Nation zusammen. Mit ihm verschwanden auch die geistlichen Fürsten und Fürstentümer, ein Vorgang, den man Säkularisation nannte. Die Ulmer waren seit Menschengedenken Untertanen des Benediktinerldosters Schwarzach. Dessen letzter Abt, Hieronymus Krieg residierte von 1790 -1803. Die Abtei war nach 1790 staatspolitisch durch einen "vorläufigen Vergleich" halb klösterlich, halb badisch. .

Bei der großen politischen Flurbereinigung "Säkularisation und Mediatisierung" genannt, gelangte die Abtei Schwarzach dahin, wo sie schon zur Hälfte hingehörte, nämlich an die Markgrafschaft Baden mit der Hauptstadt Karlsruhe.. Der Souverän dieses Staates, Markgraf Karl Friedrich, war rechts des Oberrheins der einzige Fürst, der über die politischen Qualitäten und die militärischen Machtmittel verfügte, diesen Teil Südwestdeutschlands mit Erfolg in die Zukunft zu fuhren. Nach der ersten Vergrößerung nannte sich der Staat "Kurfürstentum" (1803), nach der zweiten (1806) "Großherzogtum."

Als Untertanen eines Abtes war es für die Ulmer Bürger selbstverständlich, dass jegliche Führerschaft, sei sie politisch oder religiös, in einer Person vereinigt war.

Der neue Landesherr genoss in Deutschland ein hohes Ansehen, aber er war lutherisch. Karl Friedrich beanspruchte deshalb in bezug auf die nichtlutherischen Untertanen keine religiöse Führerschaft Bei den Katholiken ging diese auf den zuständigen Bischof über. Im neuen badischen Staat konnten das sein: Der Bischof von Konstanz, der Bischof von Speyer (wohnhaft in Bruchsal) und der Bischof von Straßburg. In seinem Regierungsapparat schuf Karl Friedrich jeweils eine "katholische Kirchenkommission" und eine "evangelische Kirchenkommission", die die nicht religiösen Belange der Kirchen verwalteten (z.B. die Finanzen). Grundsatz dieser Verwaltung war die Beachtung der absoluten Gleichbehandlung aller Konfessionen. Zu Hilfe kam ihm dabei das geistige Klima jener Zeit, das im deutschen Bereich gestützt war auf das Toleranzedikt von Kaiser Joseph II. (1781), im gesamteuropäischen Bereich durch die humanitären Ideen der französischen Revolution.

Das kirchliche Leben in Ulm zur Zeit der

Abtei

Für das kirchliche Leben stand in Ulm seit dem Hohen Mittelalter (1218) die Margarethen kapeile zur Verfügung. Durch Stiftungen war es möglich, dass vom Jahre 1389 an dreimal in der Woche eine Messe gelesen wurde. Nach dem Wiederaufbau des im 30jährigen Krieg zerstörten Dorfes besorgten Conventuale (Mönche) des Klosters Schwarzach die religiöse Betreuung, von Ulm. Die dabei eingesetzten Conventualen haben dabei oft gewechselt.. Im Jahre 1761 wurde festgehalten, dass in Ulm und Moos abwechselnd sonntags alle zwei Wochen ein Gottesdienst mit Predigt und

Kinderlehre stattfinden solle. Diese Regelung wurde offenbar bis zum Ende der Abtei praktiziert.

Dabei ging es nicht immer gesittet zu. So begannen einige übermütige Jugendliche während des Gottesdienstes am Kirchweihsonntag 1754 eine Prügelei mitten in der Kirche. Die Buße fiel entsprechend hart aus: Jeder Teilnehmer musste 20 Gulden zahlen. Die ganze Gesellschaft musste während des sonntäglichen Rosenkranzgebets mit schwarzen Kerzen am Eingang der Kirche stehen.

Das kirchliche Leben zu Beginn der badischen

Zeit

In den ersten Jahren nach dem Ende der Abtei waren es noch Konventuale des aufgelösten Klosters, die den kirchlichen Dienst versahen. Vom Jahre 1804 ab war das der Konventuale Basilius Stenzhorn .

Stenzhorn blieb bis 1818 (ab 1809 als Pfarrer). Nach ihm kam (1818 - -1836) Arbogast Thibaut aus Staßburg, der vorher Konventuale in Ettenheimmünster

war.

Der Neubau (Erweiterung) der Kirche in

Ulm

Durch den regelmäßigen Gottesdienst nach 1804 wurde das Problem der Größe der Kapelle offenbar. Sie war nicht mehr in der Lage, alle Besucher zu fassen . Deshalb dachte man an den Neubau eines Gotteshauses. Zur Ausführung eines Neubaus bewarben sich zwei Baumeister. Die Ulmer Verantwortlichen entschieden sich für den Zimmermeister Xaver Seiler aus Schwarzach.

Der von ihm entworfene Plan sah eine Pfarrkirche vor. die dem barocken Stil des

zurückliegenden Jahrhunderts entsprach, mit großen Fenstern und einem Zwiebelturm. Der Plan ist erhalten (Diözesanarchiv). Doch er wurde nicht ausgeführt, denn ohne Diskussion berichten die Akten ab 1806 nur noch vom Umbau der alten Kirche. Offenbar wäre ein kompletter Neubau zu teuer gekommen. Die beiden Türen und der Turm sollten erhalten bleiben. Die Verantwortlichen billigten diesen Plan, nur der Turm sollte neu aufgebaut werde, denn das Dach des alten Turmes wäre sehr schadhaft, und der neue Turm sollte so hoch sein, dass man die Glocken auch im letzten Haus in Richtung Greffem hören könne. Die badische Regierung, vertreten durch Oberstleutnant Vierordt, unterstützte diesen Wunsch und der Umbau konnte beginnen (1807). Der Plan, der diesen Arbeiten zu Grunde lag, ist nicht erhalten nur ein Grundriss der Kirche aus dem Jahre 1922..

Wie der heutige Augenschein zeigt, hat der Baumeister Xaver Seiler keinen Zwiebelturm errichtet. Der Turmabschluss ist vielmehr ein achtscitiges Pyramidendach, wie es am benachbarten Lichtenauer Kirchturm zu sehen ist. Die einfachen, klaren Linien der beiden Dächer machen einen durchaus guten Eindruck. Ja, sie erinnern in ihrer Gemeinsamkeit daran, dass beide Kirchen ursprünglich Margarethenkapellen waren, Zwillingstöchter der Mutter basilica in Scherzheim.

Die Gesamtkosten des Umbaus beliefen sich auf 9311 Gulden. Zur Begleichung dieser Kosten waren vor Beginn des Neubaus bereits 4394 Gulden an Legaten gestiftet. Die Gemeindekasse übernahm 3881 Gulden, dazu noch 368 Gulden aus einer Holzversteigerung. Die Verwaltung des Baugeldes besorgte der Heiligenpfleger Andreas Burkhard. Die Gemeinde hoffte, durch die Verpachtung der gemeindeeigenen Wiesen 800 - 1000 Gulden im Jahr einnehmen zu können, womit sie dann die Schulden abtragen wolle.

Nach der Fertigstellung der Kirche wandten jetzt die Ulmer ihr Augenmerk auf die Errichtung der Pfarrei. Diese war zwar provisorisch schon nach der Auflösung des Klosters erfolgt. Aber es fehlten noch die Rechtsakte der zuständigen weltlichen und kirchlichen Ämter. Die Erstellung der Dotationsurkunde erfolgte durch den Großherzog im Jahre 1809. Im selben Jahr erfolgte auch die "Erektion" der Kapelle zur Pfarrkirche durch den Konstanzer Bischof Karl Theodor von Dalberg. Der Pfarrgehalt wurde durch das Domänenarnt Bühl ausgeliefert, da der Staat das Vermögen der Kirchengemeinde eingezogen hatte.

Ulm im neuen Jahrhundert (1800-

1900)

Die Biedermeierzeit verlief in Ulm ohne besondere Ereignisse. Dasselbe galt für die Revolution 1848 -49 .Während 1849 alle

Hanauer Dörfer und auch die Nachbarn Greffern und Schwarzach Volksvereine gründeten und sich auch sonst politisch aktiv zeigten, hielten sich die Ulmer ganz zurück. Sie konnten sich in ihrer Haltung auch auf ihren kirchlichen Oberhirten, den Erzbischof von Freiburg berufen. Durch ihre Besonnenheit und ihre Zuückhaltung hat die Gesamtgemeinde sich und ihren Bürgern manches Leid erspart. Auf den Bau des neuen Rathauses (1865) und die Eröffnung des "Sternen" (1874) hatten wir schon früher hingewiesen. Einwohnerzahl 1816: 445 Einwohner mit 75 Häusern.

Ulm und die Rheinkorrektion

Die Rheinkorrektion, die von Tulla geplant im Jahre 1840 durch einen Staatsvertrag zwischen Baden und Frankreich Gesetzesrang erlangte, wurde in den Jahren von 1840 bis 1874 duchgeführt. Bei ihrer Durchführung erhielten die Gemarkungsgrenzen auch die von Ulm an ihrem rheinseitigen Teil eine neue Gestalt. Wir wollen hier die Gestalt des Gemarkungsteils zwischen Hochwasserdamm und Rhein in ihrer ursprünglichen Form erklären:

Der Hochwasserdamm begrenzt im Süden diesen Teil und zwar

vom Knick bei Grauelsbaum an (wo das Lichtenauer Flurstück "Kammer" an den Damm stößt) bis zu dem Punkt, wo die Gemarkungsgrenze

Ulm-Greffern den Krieg-Wörth teilt.

Von diesen beiden Punkten des Dammes aus laufen nun gerade Linien auf den Tulla-Stein 94 zu, der in der Nähe des Brückenkopfes Greffem steht. Diese beiden Linien bilden mit ihrer Spitze, dem Stein 94, einen Keil. Eben dieser Keil ist der Teil der Ulmer Gemarkung (und Gemeindeeigentum), der zwischen Damm und Rhein liegt. Das ganze Geländestück war Pappelwald und kreuz und quer mit

Altrheinarmen durchzogen.

Dieser Stein 94 erlangte nun bei vielen Ulmer Bürgern in seiner Eigenschaft als Keilspitze eine geradezu magische Bedeutung. Als ich mich vor einigen Jahren mit dem Gemeindeeigentum am Rheinufer beschäftigte, erzählte mir ein Ulmer Bürger, dass der Stein 94 früher manchmal der geheimnisvolle Gegenstand einer Mutprobe war, der sich Ulmer Burschen vor ungefähr 80 Jahren unterzogen. Der Gedanke kam im "Rössel" auf und fand begeisterte Zustimmung. Im Rahmen einer Wette sollten die Mutigen in einem Nachtmarsch vom "Rössel" aus den Stein 94 aufsuchen und ohne Halt wieder zurückkehren. Es gehörte schon ein guter Spürsinn dazu, sich bei stockfinsterer Nacht in dem Altrheinlabyrinth zurechtzufinden. Glückliche Jugend, die an solchen Unternehmen ihre Freude hatte.

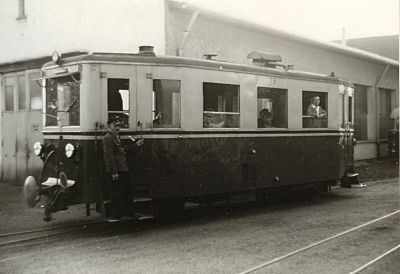

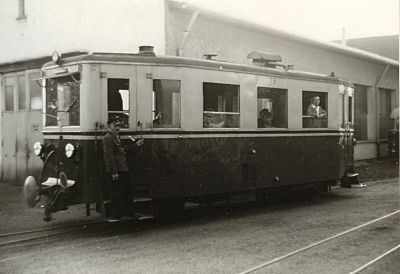

Heute lässt sich der Stein leicht finden: Er ist markiert durch den Punkt 122,7 auf der Landkarte der topografischen Landesaufnahme 1:25000 zwischen Brückenkopf Greffern, der Nato-Straße und dem Baggersee. Durch die Natostraße und die Trockenlegung der Altrheinarme hat der Stein allerdings seinen Zauber verloren. Die Lokalbahn Kehl - Lichenau-Ulm - Bühl

Ludwig Lauppe war in seiner Kindheit Zeuge des Baus dieser Eisenbahn und hat auf Seite 542 seines

Buches "Burg, Stadt und Gericht Lichtenau"den Bau und die Einweihung (1892) dieser Lokalbahn anschaulich geschildert. Es soll deshalb hier nur

dargestellt werden, wie die heute alte Generation , die 1920 - 1930 gerade die Schule besuchte, das "Bähnel" erlebt hat. Der amtliche Name des Bahnhofs war "Lichtenau -

Ulm", der durch seinen Bindestrich bereits die Zukunft der beiden Gemeinden

voraus ahnte. Der Bahnhof war ein Zwei-Mann-Betrieb. Der Vorstand war der "Herr Götz". Er residierte in seinem "Dienstraum", der den Nordteil des Bahnhofsgebäudes bildete. Er trug eine blaue Bahnuniform und war immer amtlich streng.. Nie hat ihn jemand lächeln gesehen. Der Publikumsverkehr erfolgte am Schalterfenster vom Wartesaal aus und betraf den Personenverkehr. Sein Gehilfe für den Güterverkehr war der "Bahn-Hans" (Hans Fraß). Dieser betreute die Güterabfertigung. Für die Güterbestätterei, d.h. für die Zustellung der angekommenen Waren, hatte er einen Fasswagen, wie ihn die Küfer benutzen. Den schob der "Bahn-Hans" geduldig durch die Straßen von Lichtenau und Ulm wie es die Empfängeradressen verlangten. Beide, sowohl Herr Götz wie der "Bahnhans", waren Ulmer Bürger und wenn man bedenkt, dass in der Post beim "Sternen" nebenan die Ulmerin "Fräulein Kohrmann" waltete, dann konnte man feststellen, dass das amtliche Verkehrswesen der beiden Nachbargemeinden fest in Ulmer

Hand war. Das hat aber so gut funktioniert, dass alle Beteiligten zufrieden waren und das war schließlich die Hauptsache.

|

|

|

Triebwagen der MEG,

umgangssprachlich nur als "Endeköpfer"

bekannt |

Zwei zivile Opfer in Ulm am Kriegsende

1945

Beim Rückzug im Frühjahr 1945 hatten die deutschen Truppen im Norden von Ulm einen Minengürtel gelegt. Nach dem Waffenstillstand wurden die dabei gelegen Minen aufgesucht und entschärft. Die Leitung der Aktion hatte der Spezialist Philipp Minet. Diejenigen Ulmer Bürger, die Äcker in dem verminten Bereich besaßen, waren verpflichtet, diese auf vergrabene Minen zu überprüfen. Bei dieser Tätigkeit trat Hans Früh versehentlich auf eine Mine und wurde dabei tödlich verletzt (Mai 1945). Der verhängnisvolle Acker, auf dem das passierte, gehört zur Flur "Storkennest".

Das zweite Opfer am Kriegsende war Franziska Fraß. Bei einem Fliegerangriff im Januar 1945 wurde ihr Haus Ecke Schwarzacherstraße - Stollhofer Straße bombardiert, wobei sie tödlich verletzt wurde.

Am Dorfrand, gleich hinter dem letzten Haus der Schwarzacherstraße, fielen schon gegen Ende des l .Weltkriegs Fliegerbomben (1917-18), die aber nur Bombenkrater hinterließen (Der Verfasser war als Kind Augenzeuge).

|